吹糖人的出身:从民间艺匠到传承者的蜕变之路

吹糖人是中国传统民间艺术之一,其起源可以追溯到古代。相传,吹糖人的技艺最早出现在唐代,当时人们用糖制作各种动物和人物形象,用于节日庆祝和祭祀活动。随着时间的推移,吹糖人的技艺逐渐发展和完善,形成了独特的艺术风格和表现形式。

吹糖人的制作过程十分讲究,需要掌握一定的技巧和经验。首先,制作吹糖人需要选用优质的白糖和麦芽糖,经过熬制和冷却后,将糖浆倒入模具中,冷却后形成各种形状的糖块。艺人用嘴吹制糖块,使其膨胀成所需的形状,再用剪刀等工具进行修整和装饰,最后用糖稀将各种形状的糖块粘合在一起,形成完整的吹糖人作品。

吹糖人的题材非常广泛,包括神话传说、历史人物、动物植物等。吹糖人的作品形象生动,色彩鲜艳,深受人们的喜爱。在中国各地,吹糖人的技艺得到了广泛的传承和发展,成为了一种独特的民间艺术形式。

除了作为一种艺术形式,吹糖人还具有很高的文化价值。它是中国传统文化的重要组成部分,反映了中国人民的智慧和创造力。同时,吹糖人也是一种重要的文化遗产,对于研究中国民间艺术和文化有着重要的意义。

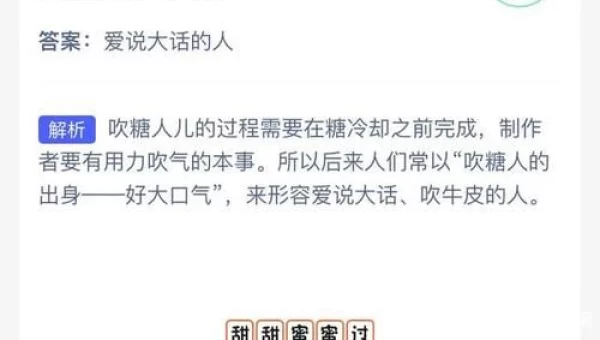

吹糖人是中国传统民间艺术中的一颗璀璨明珠,它不仅具有独特的艺术魅力,还具有深厚的文化底蕴。我们应该珍惜和保护这一文化遗产,让更多的人了解和欣赏吹糖人的艺术魅力。你知道吗?在我们这个古老而充满故事的城市里,有一种手艺,它不仅承载着历史的厚重,还充满了童年的甜蜜回忆。这就是——吹糖人儿的出身。

街头巷尾的甜蜜记忆

想象那是一个阳光明媚的午后,你走在熙熙攘攘的街头,耳边传来一阵阵欢声笑语。突然,一个身影吸引了你的目光——他肩上挑着担子,一头是一个带架的长方柜,柜子下面有一个半圆形开口木圆笼,里面有一个小炭炉,炉上的一个大勺里放满了糖稀。这个人,就是吹糖人儿的小贩。

他们走街串巷,穿梭在集市庙会中,用糖稀在指尖上舞动出一个个栩栩如生的糖人儿。那时候,孩子们总是迫不及待地拿出牙膏皮,换一个孙猴或是其他的小糖人。即便挨打,心里也甜滋滋的。这种交换方式,在计划经济时代显得尤为特别。

祖师爷的传说

关于吹糖人的出身,还有一个流传甚广的传说。据说,吹糖人的祖师爷是刘伯温。当年,朱元璋为了保住皇位,火烧功臣阁,刘伯温侥幸逃脱,被一个挑糖人儿担子的老人救下。两人调换服装,从此刘伯温隐姓埋名,天天挑着担子走街串巷。在卖糖的过程中,刘伯温创造性地把糖加热变软后制作各种糖人儿,小鸡小狗,煞是可爱,小孩子争先购买。在路上,许多人向刘伯温请教学吹糖人儿,刘伯温一一教会了他们。于是,这门手艺就一传十、十传百,传到现在据说有600多年的历史了。

吹糖人的技艺

吹糖人儿的小贩,不仅要有捏制糖人儿的手艺,还要有丹田之气和用力吹气的本事。他们用手指抠出小手指节大小的一块糖稀,迅速地放到口中,吹成一个如气球一般大小的糖偶。这个过程,既需要技巧,又需要耐心。

北京的吹糖人制作以清晰明了的线条和丰富的色彩为特点,而山东的吹糖人则更加注重形状的逼真和精细。这些糖人儿,不仅是一种手工艺品,更是一种文化的传承。

吹糖人的价值

吹糖人对传承悠久的文化有着深刻的历史意义,蕴含着丰富的艺术价值。在民间,吹糖人有着悠久的历史文化,它是由一代一代的艺人们传承下来的手工技艺。这些手工艺者用独特的技艺,用简单的颜色创造出造型生动又丰富的糖塑作品,也使其蕴含着丰富的艺术价值。

同时,吹糖人也是一种物质文化,也是一种精神文化。人们不仅可以食用,也可用来观赏或者把玩。保护好、传承好这一非物质文化遗产,让这一传统技艺得以延续和发展,是我们迫在眉睫的任务。

如今,随着现代科技的发展,吹糖人逐渐被机器制造的玩具所替代,但是它作为一种传统文化的代表,仍然深受人们的喜爱。在一些传统节日和庆典中,吹糖人仍然是不可或缺的一部分,它将继续传承下去,成为我们文化遗产中的一道独特风景。

所以,下次当你看到街头巷尾的吹糖人儿,不妨停下脚步,欣赏一下这门古老而充满魅力的手艺,感受一下那份童年的甜蜜回忆。